一枚逆流而上的小浪花,改变不了浪潮的倾覆,搅动不了大海的永寂。

只有小浪花自己在乎自己的路。

——by本文作者

一

我一度感到绝望,不再接范阿姨的电话。但她没有放弃,换新号不断打给我,当我接通陌生的号码,听到她的声音,我的心脏都会虚脱一下。

她不在乎这些细节,只会在开场白中显露出些许介意。有时她会说:“喂,苑记者,你还记得我是谁吗?”,还有时更加直接:“喂,苑记者,我是你范阿姨”,

但大多数时间她是不自报家门的,但我每次都会辨认出陌生数字后熟悉的她,强行调动情绪,热切地回答:“哎,范阿姨,官司怎么样了?”

2018年12月底的一天,我又接到了范阿姨的电话,熟悉的声音,但我的脑子却没能转过弯来,我保证这是第一次没立刻回应她,我刚生了娃,没日没夜地喂奶,已经傻了。

我弱弱地问:“您是那位?”“我是你范阿姨,房山那个。”她听起来毫不介意。接着她提到了我的小宝宝,对我表示恭喜。我脑中闪回,去周口店村采访她时,她身后跟着虎头虎脑的小孙子,都说隔辈亲,年过六旬的她应该对小婴儿感兴趣。

她让我给她发宝宝照片,我语无伦次地和她套着近乎,话题终于滚到了“案子”。

“我们房山那个案子啊……”她放慢语速,我皱起眉头,准备承受她的倾诉——那段巨大、沉重、黑洞般绝望的维权体验。

几十年前,范长花和丈夫赵怀德从外地迁徙定居在周口店村,在村办煤矿打工,她做饭,丈夫挖矿,北京奥运会前,煤矿被关,工人被遣散,查出了尘肺病,但仅有本地人获得了工伤保险赔偿,外地矿工发现,煤矿每月从工资里扣的100元钱,并不如所声称的交了保险,煤矿倒闭了,但是是国营,矿工希望政府相关部门给予补偿。但就连第一步对尘肺病人身份的获得都困难万分,他们在家乡的医院查出尘肺病还不够,还必须有鉴定工伤资质的医院检查,出具检查结论后,还要相关部门进行认定,才算是“正式”得了尘肺病。若得不到认定,多数人直到病死都拿不到赔偿,也因此出现了开胸验肺者张海超这类极端案例。

在法援律师的帮助下,赵怀德、范长花和其他一直坚持的几名矿工告了政府,法院判令劳动局对矿工的诉求进行处理,但如何处理,成了拉锯战,每交涉一个回合,范长花都会重温一次绝望,就会给我打电话。

我硬着头皮听着,无力打断。我曾尽全力发表了她的故事,为她找过政府,却看起来毫无帮助,我已经没有办法了。

她却话锋一转,告诉我,赔偿将要到手了。法院前几天把仅剩的几名矿工和劳动局召集起来,达成调解,劳动局将按工伤年限支付17-19万,矿工们拿了钱,要与政府冰释前嫌。他们的谈话中,还提到了两个月后的全国性会议,有什么联系不得而知。调解过程做了笔录,双方都签了字。

为了给赵怀德治病,范长花向法院申请的工伤保险先行支付,在这次调解中没有被提及。但可能要落实的十几万赔偿已经令她足够高兴,她说,她给法官、律师做了锦旗,问我要不要一面。

我报道她维权过程的稿子发表于2016年上半年,两年半后的今天她才拿到赔偿,当初的稿子应该并没起到什么作用。所有报道的本意都不应在于改变事件发展,而只是记录。

范阿姨仍然要感谢我,我虚荣地接受了,我想,她或许是想感谢我总是接她电话,听她倾诉。

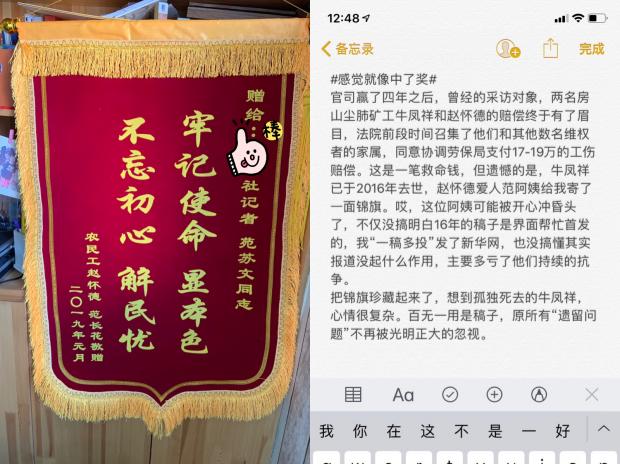

元旦后,锦旗寄到了,上书“牢记使命显本色,不忘初心解民忧”,“赠给某某社记者苑苏文同志”,落款是“农民工赵怀德范长花敬赠”。

我曾多次告诉范阿姨,我已经离开某某社,去了财新,但她可能忽略了,但稿子是某某社任职期间所写,所以权当赠给当时的我。而锦旗上的两行字透着浓浓的新闻联播味儿,和落款的农民工又形成了某种默契的对比。

我突然想到,范阿姨感谢的或许并不是我本人,而是我的身份背后可能代表的某种力量。尽管我从未感觉到过这种力量,但对于身处绝境的人而言,即使是被一个小记者关注着,即使其背后所藏有希望的可能性十分渺小,竟也能成为一股力量,支撑她走下去。

我把这件事图文并茂地发了微信朋友圈,某某社的前辈师傅建议我“写写自己的感受和经历”,过去我在社里时常被要求写这些,现在出来了,的确没时间写那种内部交流凸造型的文字,前辈还说,“年轻人现在缺这个”,我内心默默吐槽,我也还是个年轻人啊。

于是有了这篇废话,我没有感受,经历也浅薄,只想记录这些渺小。

二

我第一次见到牛凤祥,是2013年12月底,在房山医院旁的简易板房里,他欠费并且虚弱地躺在里屋,外面聚拢着一群戴着口罩的尘肺病人。同去的律师暗示我应该戴个口罩,我随口说,不用了。

多年以后,当我在无数个雾霾天里发烧咳嗽不止,并经历了肺炎的切肤之痛,我总会为初见牛凤祥时的无知感到后怕。如果一个人从出生起便身体健康,恐怕从来不会想到,区区空气也能夺人性命

患尘肺病前,牛凤祥和他的工友们同我一样大意。他们在煤矿里开山劈地,打眼放炮,在漫天粉尘包围中挥洒汗水,心里只单纯地想着赚钱回老家盖起小楼。

牛凤祥的病是最重的。我见到他时,他的长脸瘦得坑坑洼洼,面色蜡黄,肺里有积水,气胸多次复发。他还有肺结核,这是一种传染病,也是大部分人戴着口罩的原因。吸氧已经无法缓解尘肺病带来的憋闷,他病床前的吊瓶向他血管里输送一种养肺的营养液。

赵怀德站在外屋的工友堆里,并不起眼,他当时不到60岁,身材中等,精神不错,看起来和普通小老头没什么两样,只是说起话来有点气短,脸颊有点红扑扑的,是憋红的。

三年后的夏天,我再次见到赵怀德时,他躺在床上,脸色已是牛凤祥式的蜡黄。子女孙辈都在北京生活,在北京周口店村生活了小半辈子的他没有北京医保,每次犯病范长花都只好带他回河北老家输液,后来干脆回老家休养。

向政府讨说法时,牛凤祥冲在最前面。肺病冬天最难熬。三伏天,他能直起身子,就到政府门前静坐,直到脱水晕倒,冬天无法起床,他的工友就用床板抬着他去讨说法。他们用手机拍摄了很多照片和视频,照片的样子总是一群矿工和一群黑衣人在政府门前,视频的结尾总是画面剧烈抖动,突然黑屏,那是手机被黑衣人打掉了。

2014年1月,我和同事采写的有关牛凤祥和被视为“遗留问题”的维权矿工的故事由某某社发出,上了网,登了报,老牛发短信感谢我们。但报道没什么作用。6月的父亲节,在大爱清尘的帮助下,我们策划了一组尘肺父亲稿件,又充满私心地把牛凤祥的命运包含了进去。

但这些矿工的维权路艰难得像是黑洞。2016年底的冬天,牛凤祥病情加重,2017年刚过了春节,他去世了,他的妻子王玉平在微信上告诉了我这个消息。我们最后一次见牛凤祥与王玉平是在2014年夏天,王玉平也瘦得不成人形,全身被太阳晒得黢黑。

范长花看起来乐观一点,她是个微胖,笑起来慈祥的妇人。不论怎样,她和赵怀德在周口店村安了家,有个据点打持久战。2016年夏天我去房山找她时,她的丈夫回老家休养,她和小孙子独自住在家里,她的家收拾得窗明几净,她开一辆电动小三轮去车站接我,还载着她的孙子和我下饭馆吃了一顿。

她打开衣柜,拉出一个皮子被磨得斑驳不堪的大包,从坏掉的拉链里扯出一堆材料,气愤地诉苦,把这些“纸片”撒了满满一床。

我替她整理起这些纸片,按照时间顺序,把每一个部门的每一份答复排列清楚。我也按照文件的顺序,写成了稿子,记录下她打赢官司后,却在无数部门指挥下跑断腿都没争取到赔偿的故事。

几经周折,稿件发了,发在了我能想到的所有平台上。我并不能期望写这稿子改变什么,范阿姨的期望也落空了,她依然在继续跑断腿。

范阿姨时不时的打电话给我,问我能不能再报道一次他们的案件,我表示无能为力,但心里过意不去,就和她聊聊天。因此我知道,牛凤祥死后,王玉平仍然继续到北京讨说法,矿工们有了约定,每年定期去政府“交涉”,根据他们发在朋友圈的短视频,矿工吃了闭门羹后,会有激烈的举动。

2018年的最后几天,他们的赔偿都下来了,我小小地吃了一惊,范阿姨可能也不知道是什么因素让他们的问题得到了解决,以至于满世界地寄锦旗,连我这个几年前报道过她的案子的小记者都有份。

我只有歪曲一下“薛定谔的猫”这个俗套的思想实验来解释这件事。在盒子里时,范阿姨的赔偿处于支付和未支付的叠加状态,但当盖子打开,某些特定的目光注视到他们,他们是否应被赔偿就有了结论。我相信他们总会得到赔偿,但其中的随机性也不可否认。

我相信这个世界是有良心的。

三

下面我曾经参与过的有关房山尘肺病人的报道链接:

【调查】尘肺病矿工艰难维权五年 拿到职业病鉴定证明仍难获赔偿

牛凤祥的一个心结

(这是我当年写的手记,发在内刊上,现在读起来有点恍若隔世)

父亲:被肺拖垮之后

北京关闭小煤矿后“遗留问题”怎么办?

尘肺病人牛凤祥的挣扎生存路:被诊断出尘肺病 打工的煤矿却没了

(同事宋玉萌的手笔)

#from=keyscan

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号